1月は、お雑煮や焼き餅など、お餅を食べる機会が多い月ですよね。

あんこと一緒にお餅を食べるおしるこが好きなのですが、ぜんざいという呼び方もありますよね。

おしることぜんざい、どう違うのでしょうか?

というわけで、おしることぜんざいの違いをインタビューしてきます!

◆このカテゴリーの最新記事

生クリームとホイップクリームの違い【スーパーでの見分け方、成分比較、使用感】

おしることぜんざいの主な違い

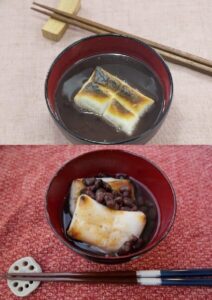

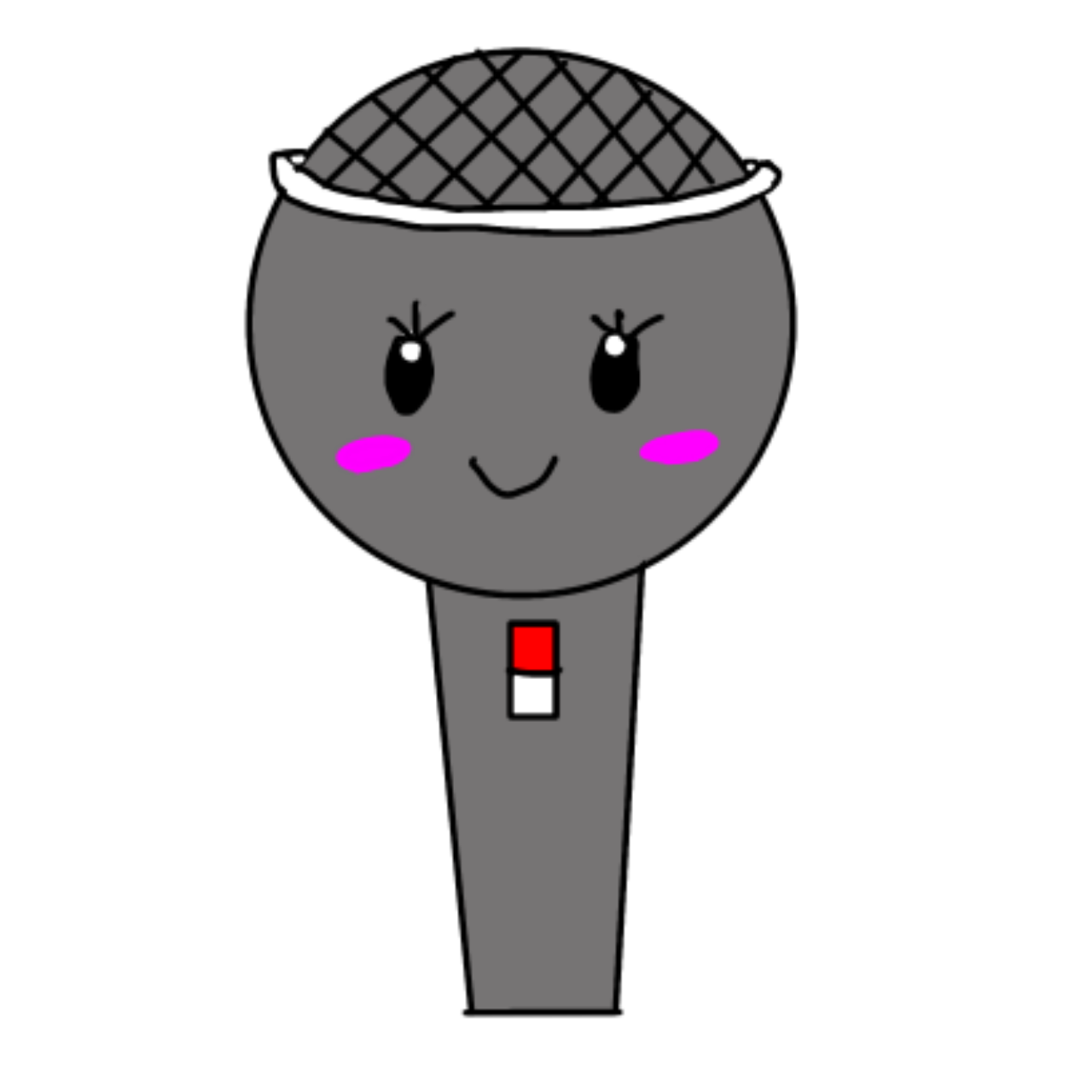

左:おしるこ / 右:ぜんざい

さっそくですが、おしることぜんざいの違いについて教えていただけますか?

ぱっと見、粒々感が違うように見えます。

そうですね。

一般的に、おしるこはあんこを水で伸ばして温めた状態の汁に、お餅や白玉などを浮かべた食べ物のことを指します。

漢字で書くと「汁粉」で、「お」をつけて「お汁粉」です。

なるほど!名前のとおり、汁気が多いのがおしるこなんですね。

では、ぜんざいは?

ぜんざいは、基本的につぶあんを使用していて、汁気が少ないのが特徴です。

漢字だと「善哉」と書きます。

漢字、初めて見ました。

諸説ありますが、1つ目は仏教用語の「善哉(よきかな)」に由来していて、サンスクリット語で「素晴らしい」という意味です。

善哉を初めて食べたお坊さん(あの有名な一休さん!)がおいしさのあまり「善哉!」と言ったとか……。

2つ目は、出雲地方の神事「神在祭」で振る舞われた「神在(じんざい)餅」が訛って善哉になったという説です。

奥が深いですね~!

地域による呼び方の違い

おしることぜんざいの違いは、全国共通なんでしょうか?

お雑煮だと、地域によって具材が違うこともありますよね。

おしるこもその通りで、主に関東と関西で違うと言われています。

まず、関東ではさきほど説明したとおり、汁気のあるなしによっておしることぜんざいを区別しています。

シンプルでわかりやすいですね。

ちなみに、お店によってはこしあんのものを「御膳しるこ」、粒あんのものを「田舎しるこ」「小倉しるこ」と呼ぶ場合もあります。

そういう区別もあるんですね。

関西ではどうでしょうか?

関西では、あんこの違いによって分けていて、こしあんを使ったものをおしるこ、粒あんを使ったものをぜんざいと呼んでいるようです。

汁気のないものは、「亀山」や「金時」と呼ばれています。

かき氷で見かける抹茶とあんこの組み合わせの、宇治金時を連想しました。

九州では、関西と同様の区別をしていますが、お餅が入ったものをおしるこ、白玉が入ったものをぜんざいと分ける地域もあるみたいですよ。

やはり地域ごとに呼び方の違いがあるんですね。

小豆の栄養価

おしるこもぜんざいもすごく食べたくなってきました。

せっかく食べるなら栄養価も気になるところですが、あんこの原料となる小豆には、どのような栄養があるのでしょうか?

ぜんざい

砂糖抜きの状態での栄養素は以下のようになっています。

| エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | カルシウム(mg) | 鉄分(mg) | |

| 小豆(ゆで) | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | 27 | 1.6 |

小豆そのものは脂質が少なくて、ダイエット中のスイーツに良さそうですね。

おしるこやぜんざいで食べる場合はお餅や白玉の量に気を付けたいと思います。

まとめ

| 関東 | 関西 | |

| おしるこ | 汁気が多いもの | こしあんで作られたもの |

| ぜんざい | 汁気が少ないもの | 粒あんで作られたもの |

違いがわかって良かった~!

こしあんに粒あん、汁気のあるなし、いろいろ用意して食べ比べしてみたいです。

ぜんざい

あんことのハーモニーを味わってくださいね!

※お餅はよく噛みましょう。

ありがとうございました!